日本式経営の研修、企業との連携を通じ

ベトナム市場をけん引する人材と企業を育成

各種プロジェクトを通じ「ベトナムのビジネス人材育成」を推進するベトナム日本人材開発インスティチュート(以下、VJCCとする)は、日本式の経営管理とコーポレートガバナンスに基づいた人材育成、研究、コンサルティングなどに取り組んでいます。所長のグエン・ティ・ヒエン氏にお話を伺いました。

VJCCが設立された背景と組織の目的を改めて教えていただけますか?

今年設立25周年を迎えるVJCCはベトナム、日本両政府の合意とJICA(独立行政法人国際協力機構)およびFTU(貿易大学)の協力によってベトナムのビジネス人材を育成することを目的として設立された人材育成機関です。

特にベトナム人の経営者が日本式の経営を学ぶということに大きな特徴があります。日本からの視察の受け入れも行っており、日本とベトナムをつなぐビジネス、文化、教育の分野で交流の拠点、ハブとしての役割を果たしています。

VJCCの組織は現在どのような構成になっていますか?

VJCCは2000年に「ベトナム日本人材開発協力センター」 として開設され、2017年にはFTUによって「インスティチュート」に格上げされました。それによって、これまでのビジネスコースに加え、4年制の学部も新たに創設されました。

現在は「日本式国際ビジネス学士課程(JIB)」と、2022年に開設した「デジタルビジネス学士課程(DB)」の2つのFTUの学部をVJCCが運営しています。

VJCCの活動としては、主に3つの柱があります。ひとつはビジネス人材育成のための研修、ふたつ目が大学の学部コース、3つ目がビジネス向けのコンサルテーションと研究です。

これらの活動に対応して、高等教育事業、研修事業、日本語コース、文化交流、そして総務という5つの部門が組織のなかに位置づけられています。

ハノイの他にホーチミン市に支所があり、ここでも同様の活動と組織が形成されています。

ベトナムにおける日本式経営の導入を推進する上で、VJCCが担う役割とは何でしょうか?

まず日本式経営の強みとは、顧客と従業員を含む人を大切にする点や生産技術・品質の高さなどです。他方でベトナムの強みとは、成長のダイナミクスやフレキシビリティーです。

この二つの国の長所を組み合わせることで、シナジー効果が生まれ、より良い結果につながっていく、そこを私たちは重要視しています。

このことを踏まえてビジネスコースや学部コースのカリキュラムも組まれています。具体的には製造業における「ものづくり」の考え方、日本独自の人材育成の方法、組織行動(Organizational Behavior)などをカリキュラムに取り入れて学んでいきます。

ビジネスコースでは日本での研修の機会を提供しており、ベトナムの経営者が日本の経営者から直接学んだり交流したりすることができます。

学部コースでも、日本の大学とも連携し日本人講師から講義を受けることができます。

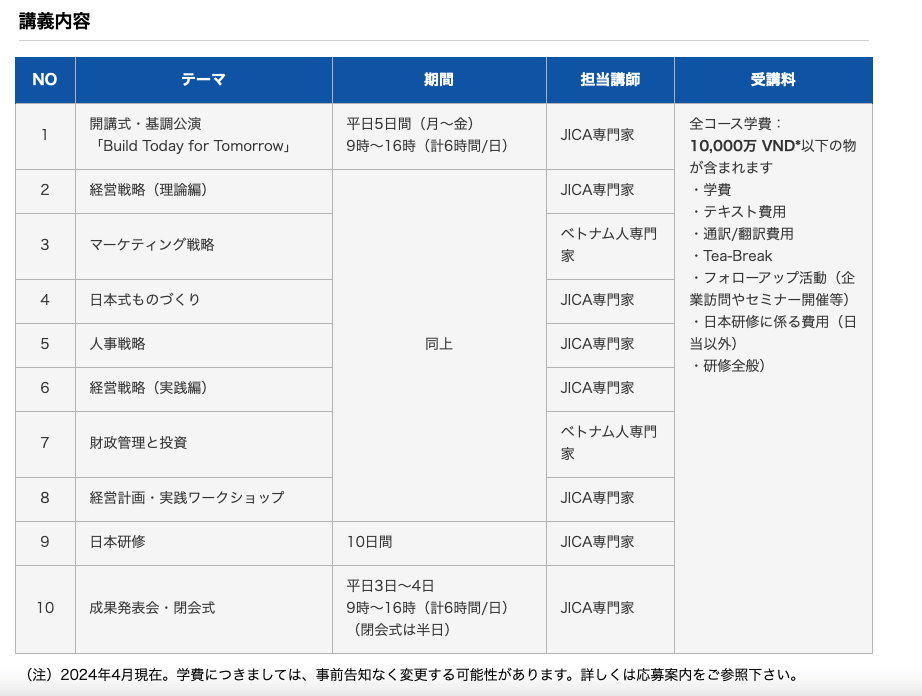

次に「経営塾」についてお聞きします。設立の背景と目的について教えてください「経営塾」は、企業経営者・幹部が、企業経営に必要な実践的な知識を10カ月かけて体系的に学ぶことができるコースとなっています。単なる座学のみならず、ディスカッションや研修を通じて、経営理念の重要性や企業の長期的な持続性、社会やステークホルダーへの責任などを学び、経営者としての考え方を変えるきっかけになっています。

最初は2002年に開始した短期ビジネスコースから始まり、その後2009年に本格的にこの事業を立ち上げ、今では年間120名の経営者が学ぶコースとなっています。ハノイ、ホーチミン市のほかに港湾都市ハイフォンでも開催され、延べ1,000人以上の受講者を輩出しています。

当初は製造業を主な対象としていましたが、現時点では約70%が製造業、それ以外がITやサービス業です。

これは時代に合わせてプログラムが変化していることや、卒業生同士のネットワークが新しいシナジーを生み出し、コミュニティーの中で情報交換やビジネス連携が活発になると考えているからです。

「経営塾」の他にはない特長とはどのようなものだとお考えですか?

受講者の多くはベトナムの中小企業の経営者ですが、彼らを見ていて感じるのは、先ほども言ったようにマインドセットが変わっていくということです。

日々の経営のなかでは、どうしても短期的な利益の追求に追われてしまいがちな現実がありますが、経営者として大事なのは「ミッション」であるということを学べることが特徴だと考えています。

利益だけでなく「なぜ会社を経営するのか」という企業としてのミッションはそれ以上の価値があり、社会や顧客、従業員に対する責任、品質の良い製品やサービスを提供することの重要性、などを参加者は学びます。

長期的視野に立って物事を考え判断するという経営者として必要なビジョンやマインドを一連の講座を通じて、フルパッケージで学ぶことができ、実際に身につけていることは非常に重要です。

このようなベトナムの経営者にマインドセットを見つめ直す機会を提供していることが、一番大きい価値だと考えています。

10カ月のカリキュラムの中で、特に力を入れている点はどこですか?

一連のカリキュラムは包括的に組まれているのでどれも大事な内容なのですが、あえて3つあげるとすると、まず最初に行われる戸田先生による「基調講演」です。これが先ほど申し上げたような受講者のマインドセットを変えるきっかけになっています。

もう一つは「ものづくり」の研修です。この研修では、ハノイの工業団地内にある「パナソニック」の研修施設を利用させていただき実習を行っています。そこでは経営者自身が現場の従業員として働く体験を通じて、日本式の「ものづくり」について学ぶという非常に貴重な機会となっています。参加者は従業員や現場で働く人の考えを理解し、その上で経営者としての思考や判断に生かすことができるようになります。

最後に、日本での研修です。これは単なる視察とは違い、現場で日本の経営者から直接学ぶ機会となっていることが非常に貴重だと、参加者からの評価が高い内容となっています。

これまで「経営塾」の卒業生が関係するベトナム企業と日系企業との間で共同事業の成功事例はありますか?

先日、経営塾15周年の記念式典がハノイの国立会議場で開かれ、300名以上の関係者が集まりました。このなかで経営塾の同窓会組織から、代表的な経営塾企業10社の日本企業への輸出額は95百万ドル、在ベトナム日系企業との取引額は41百万ドルになるとの発表もありました。

両国企業間でのコラボレーションの成功事例として、創業者が「経営塾」1期生でその後グループ会社の経営者も経営塾に参加している「FECON」というベトナムでのトップクラスのゼネコンがあります。

同社の関連企業のうちの一社が日本の上場企業からの出資を受け入れて子会社化されているほか、多くの日本企業と提携しています。先日開通したホーチミンの地下鉄、現在行われているハノイの地下鉄のトンネル工事は、この「FECON」グループが担当しています。

また、「Hanel PT」という電子部品の製造・加工を行う企業は、「ブラザー工業」を始めとする多くの日本企業にとっての有力なサプライヤーとなっています。

これまでVJCCでは日本からの企業のみならず自治体からも視察を受け入れ、連携を図ってきました。2023年には、JCCI(ベトナム日本商工会議所)とVJCCがベトナムのファム・ミン・チン首相の前で提携の覚書を締結しています。

これを踏まえ、今後ますます両国の企業間でビジネスマッチングを加速していきたいと考えています。

日本式経営をベトナムに導入する上で、どのような点に注意すべきだと考えていますか?

一番大事なことは、日本とベトナムの企業が持つそれぞれの良い部分を生かすようにすることです。ベトナムと日本は関係性も非常に近く、日本への信頼も高いです。ベトナム市場で成功している日本企業も多く、ベトナム企業は日本企業から多くのことを学んでいます。

一方でDXなど新しいビジネス分野の潮流においてはイノベーションのサイクルが速く、常に変化に対応しなければならないため、意思決定に比較的時間を要する日本企業に比べ、ベトナム企業の柔軟性は強みであると考えます。ベトナムの市場の変化も早く、意思決定の遅れは機会の損失につながります。

こうした両者の優れた点をより良い形の知識や経験としてお互いに生かし合い、マネジメントに組み入れていくことが大事ではないでしょうか。

将来的にVJCCが目指す中長期的なビジョンについてお聞かせください

VJCCは経営層に対するベトナムでトップの経営プログラムの提供を目指しています。「経営塾」ではMBAのような学位の授与は行っていませんが、FTUの学長と、JICAから派遣されたVJCCのプロジェクトリーダーの2名の署名の入った修了証を発行しています。

この修了証に象徴される「経営塾」のブランドイメージは特に卒業生の間で高く、彼らはお互いを「ケイヤー」と呼び合って、絆を深めています。現在経営塾はハノイ、ホーチミン市、ハイフォンという3大都市圏で実施しており、今後も継続・拡大していきたいと考えています。そのようなベトナムの特に中小企業のリーダーの育成が1つめの目標です。

二つめは、卒業生に向けて情報をアップデートしたり交流の機会を提供するビジネスフォローアップセミナーを定期的に行っていくことです。三つめは、さらに新たな取り組みとして「経営塾」の卒業生向けの「アドバンスコース」の開設も検討しています。

卒業生の間では卒業後も経営者として学び直すことで研さんを深めたいというニーズがあるため、これにもぜひ取り組みたいと考えています。

最後に、日本企業に対しては、どのような期待を持っていますか?

VJCCに10年間携わっているなかで、ベトナム企業の経営および製造の能力が以前と比べて大きく向上しているのを実感しています。そのような企業は日本企業にとってのベンダーやサプライヤーとして重要なパートナーとなるポテンシャルが高いと考えています。

そのためベトナムに進出している日系企業、あるいは他の日本企業に対しては、経営塾の企業を含むベトナムの企業に、より多くの連携の機会をいただければと期待しています。